Un cinéaste à suivre !

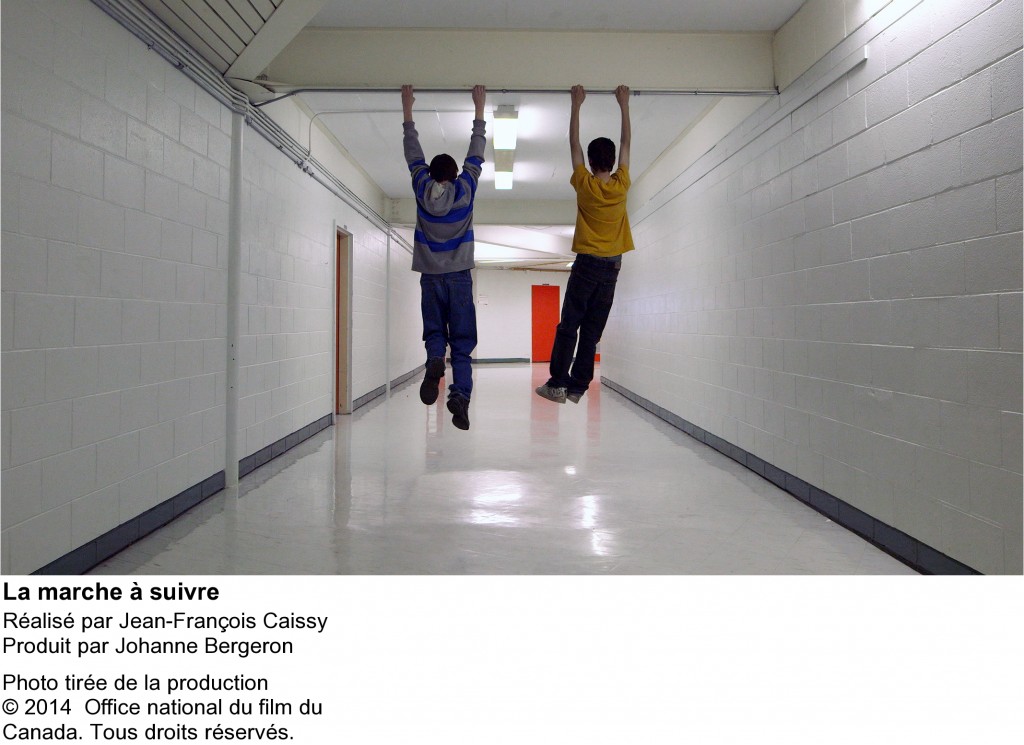

Prenant l’affiche vendredi, La Marche à suivre est un très beau documentaire de l’ONF réalisé par Jean-François Caissy. Originaire de la Gaspésie, le cinéaste est retourné dans son coin de pays pour y tourner son troisième film devenu, au fil du tournage, un portrait de groupe contemplatif ne suivant aucun personnage en particulier, mais focalisant sur l’âge ingrat, celui de l’adolescence. Dans son long métrage précédent, La Belle Visite, Caissy s’était intéressé au troisième âge avec pour décor un foyer comme on en voit souvent. Cette fois-ci, il s’introduit à l’intérieur de son ancienne école secondaire, dans le bureau de direction, montrant dans l’intimité la dynamique des rencontres entre les autorités scolaires et différents jeunes aux prises avec diverses problématiques (turbulence, violence, harcèlement, etc.). À travers ces témoignages, le film s’attarde aussi aux activités extra-muros des jeunes Gaspésiens où les rides de VTT dans les pits de sable font partie du quotidien.

Rencontré à Québec, cette semaine, Jean-François Caissy semble très satisfait du résultat, tellement qu’il souligne qu’au montage de La marche à suivre, l’idée lui est venue de poursuivre sa démarche d’observation générationnelle dans ses trois prochains films. Déjà, il est au travail pour celui qui portera sur les 18-25 ans. Sans s’étendre plus longtemps sur  ce nouveau projet, il revient sur ce qui fait la particularité de La Marche à suivre, c’est-à-dire les confessions sans pudeur des adolescents appelés dans le bureau de direction. « Les jeunes ont accepté de laisser la caméra les filmer sans qu’on n’ait besoin de les convaincre, possiblement par besoin d’attention, une attention qui ne venait pas de l’école elle-même ou des parents », dira-t-il. « Pour eux, aller dans le bureau du directeur, ils ne voient pas ça comme un drame, ce ne sont que des petits problèmes. Et même pour le cas du harcèlement vu dans le film, et sans vouloir minimiser le phénomène, ça fait partie de la période de l’adolescence », d’ajouter le réalisateur.

ce nouveau projet, il revient sur ce qui fait la particularité de La Marche à suivre, c’est-à-dire les confessions sans pudeur des adolescents appelés dans le bureau de direction. « Les jeunes ont accepté de laisser la caméra les filmer sans qu’on n’ait besoin de les convaincre, possiblement par besoin d’attention, une attention qui ne venait pas de l’école elle-même ou des parents », dira-t-il. « Pour eux, aller dans le bureau du directeur, ils ne voient pas ça comme un drame, ce ne sont que des petits problèmes. Et même pour le cas du harcèlement vu dans le film, et sans vouloir minimiser le phénomène, ça fait partie de la période de l’adolescence », d’ajouter le réalisateur.

La démarche documentaire de Jean-François Caissy n’est pas sans rappeler celle de Nicolas Philibert (Être et avoir) ou de Raymond Depardon (10e chambre, instants d’audience), des créateurs qu’il avoue admirer. Le Gaspésien d’origine a le même souci qu’eux d’éviter toute tendance moralisante ou de tourner de façon condescendante ses sujets. Mais là où il se démarque des deux documentaristes français, c’est dans sa signature poétique, à l’origine de tableaux naturalistes, lents, qui parsèment ses œuvres, surtout cette plus récente réalisation.

Avec le feu vert de la direction de l’école, Caissy a pu prendre son temps pour tourner les images de son film (70 jours de tournage étalés sur une année scolaire) afin d’obtenir le résultat escompté. Et quand on lui demande pourquoi n’avoir montré que des élèves en difficulté, la réponse du cinéaste ne se fait pas attendre : « Sans tomber dans le drame social, je tenais à plonger dans l’adolescence, une période que personne ne veut revivre, une zone grise de la vie, un long moment où l’on se cherche, où l’on ne se connaît pas du tout. J’ai choisi de filmer des jeunes avec des problèmes, car quand ça va bien à l’école, on ne rencontre pas le directeur et y a rien à montrer. Dramatiquement, les problèmes, c’est plus fort et c’est ce que je voulais offrir avec La Marche à suivre. Et tout ça, pour moi, c’est bien moins triste que des jeunes qui se promènent ensemble avec des iPod et qui ne se parlent même plus. J’aime mieux les voir explorer la vie, même si parfois ils se pètent la gueule ».