En apprenant récemment le décès d’Alain Resnais, mort à 91 ans alors qu’il venait de présenter son plus récent film, Aimer, boire et chanter au Festival de Berlin, je me suis souvenu à quel point ses films m’avaient appris à mieux saisir l’essence même de la création en cinéma. On peut regarder un film comme on observe une peinture, comme on dévore un roman, comme on admire une chorégraphie de danse. Et le faire avec un autre objectif que de se divertir relève de l’apprentissage. Parfois d’un long apprentissage. Comme celui d’apprécier à sa juste valeur de la haute cuisine. Goûter un nouvel aliment et se délecter de saveurs inconnues n’est pas toujours chose facile.

Voir les films de Resnais a donc été pour moi l’un des plus beaux exercices d’apprivoisement du septième art. L’expérience relève du pur bonheur, mais aussi parfois d’un ennui profond quand on ne saisit pas toute l’envergure de sa démarche et de ses codes. Ses premiers acolytes scénaristiques, Robbe-Grillet et Duras, proposaient en plus des dialogues qui relevaient de la neurasthénie pour le jeune universitaire que j’étais. Mais indéniablement, l’œuvre de Resnais m’a apporté beaucoup dans ma culture cinématographique, m’a éduqué comme spectateur à voir au-delà de la simple histoire, au-delà de l’image aussi.

Le cinéaste français a marqué l’histoire du cinéma et son œuvre, comme celles de Fassbinder, Pasolini et Orson Welles, qui étaient toutes au programme du certificat d’études cinématographiques de l’Université Laval à l’époque où j’y étudiais. C’est là que j’ai connu son univers, à travers Providence, un film absurde, iconoclaste et loufoque, qui demeure encore aujourd’hui mon préféré parmi ses vingt longs métrages. J’y ai aussi découvert Nuit et brouillard, son documentaire sur l’holocauste; marquant, troublant et que je n’ai jamais voulu revoir.

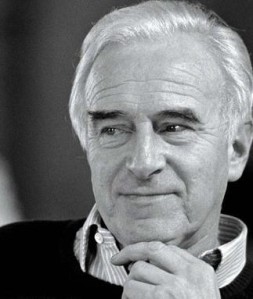

Resnais est de ces réalisateurs difficiles à classer. Nourri par le théâtre et les mots, expérimentant son art en se faisant un nom durant les années soixante, il n’était pourtant pas associé à la Nouvelle Vague. Plus près de Chris Marker que de Godard dans ses essais, plus drôle et éclaté que Rohmer, moins cynique que Chabrol, il était assez unique dans son cheminement. Alain Resnais demeure pour moi l’exemple même d’un artiste libre, inspiré et inspirant. Il nous manquera.

Pendant que je découvrais l’œuvre de Resnais en salle de cours, somnolant le matin pendant la projection d’Hiroshima, mon amour, je me reprenais le soir en allant au Clap pour voir les nouveautés à l’affiche. J’aimais bien Daniel Auteuil pour ses pitreries dans Les Sous-doués et pour ses touchantes prestations dans Jean de Florette et Manon des sources. Je n’ai donc pas hésité à m’acheter un billet pour le revoir dans Quelques jours avec moi, un film signé Claude Sautet, réalisateur que je neconnaissais pas à l’époque.

Et quel choc ce fut. Le souvenir est tellement fort encore aujourd’hui que Quelques jours avec moi, Un cœur en hiver et Nelly et Monsieur Arnaud, tournés l’un après l’autre, demeurent mes trois films préférés du cinéaste. C’est en pensant à Sautet que j’ai vu la semaine dernière Avant l’hiver, troisième long métrage de Philippe Claudel. Le romancier et cinéaste ne s’en cache pas, l’ombre de Sautet plane sur son film qui met aussi en vedette un Daniel Auteuil avare de mots. Pour Claudel, la qualité de l’œuvre de Sautet n’est plus contestée depuis son décès. De son vivant, ses films pourtant marquants (César et Rosalie, Les choses de la vie, etc.), n’étaient jamais appréciés à leur juste valeur par la critique française. Sautet, comme Resnais, faisait bande à part. Et moi, j’aime bien penser à leurs films qui ont eu, dans ma vie de cinéphile, le même effet que de voir les jours s’allonger après de longs mois d’hiver.