Retour à la vie de Michael John Douglas

La semaine dernière, la mise en ligne sur Internet de la bande-annonce de Birdman, mettant en vedette Michael Keaton, a fait beaucoup parler d’elle, en bien, et m’a amené à m’interroger sur la carrière en dents de scie menée par le comédien depuis ses débuts voilà plus de 35 ans. Y a de ces acteurs qui semblent disparaître du radar pour je ne sais trop quelle raison et Keaton en fait partie. Un documentaire réalisé par Rosanna Arquette a même été fait autour de cette réflexion avec pour titre : Searching for Debra Winger. On aurait pu dans la même veine, au début des années 2000, lancé un appel filmique ayant pour titre What’s Happened to Michael Keaton? tellement les échecs s’accumulaient pour l’acteur et que son nom ne faisait plus partie des valeurs sûres du cinéma mondial.

De son vrai nom Michael John Douglas, l’interprète aurait choisit le pseudonyme de Michael Keaton en l’honneur de Buster afin d’éviter toute méprise avec le fils de Kirk déjà fort connu. On le remarque au début des années 80 grâce à quelques comédies potaches comme Gung Ho et Mr. Mom, mais c’est en 1988, en incarnant le personnage central du film Beetlejuice de Tim Burton (dont une suite est en préparation), qu’il connaît finalement la gloire. Ce rôle l’amènera, non sans une certaine controverse, à jouer Batman à deux reprises toujours sous la direction de Burton. Puis les succès populaires se succèdent avec The Dream Team, My Life, The Paper, Multiplicity et enfin Jacky Brown de Tarantino et Out of Sight de Soderbergh. Durant plus de dix ans, Keaton fut l’un des comédiens les plus en vus à Hollywood, alternant avec versatilité les rôles comiques et dramatiques au grand écran.

Étrangement, on semble par la suite le perdre de vue. Même s’il continue de tourner, les bides se font fréquents et on ne pense plus à lui pour des premiers rôles sinon pour des séries B et pour prêter sa voix aux films d’animation de Pixar (Cars, Toy Story 3). Mais, avec la bande-annonce de Birdman, nouveau long métrage d’Alejandro González Inárritu, tous les espoirs sont permis. Ce film marquera-t-il le véritable retour de Michael Keaton dont les récentes présences au grand écran sont plus qu’oubliables (Robocop, Need for Speed)? Avouons au départ que de jouer dans un film d’Inárritu n’a rien d’ordinaire. Le cinéaste mexicain profite toujours d’une aura enviable à travers le monde. Ses œuvres, depuis ses débuts avec Amores Perros, sont toujours très attendues et jamais décevantes (21 Grams, Babel, Biutiful). Birdman raconte le retour sur les planches à Broadway d’un acteur ayant connu la gloire en incarnant un super-héros au grand écran. Le clin d’œil au parcours professionnel de Keaton est ici assez évident, favorisant la plus belle des curiosités envers cette comédie dramatique énigmatique inspirée d’une nouvelle de Raymond Carver.

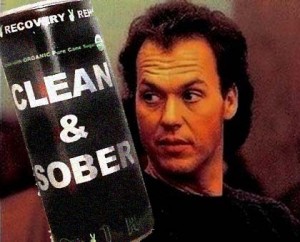

Parlant de parcours, je me souviens justement qu’à ses débuts, Keaton, comme acteur, me tombait royalement sur les nerfs. En tant que cinéphile, je le trouvais trop bouffon, ses présences survitaminées me laissaient entrevoir un acteur qui faisant preuve de peu de retenue et de nuances dans son jeu. C’est par pure curiosité, en louant la VHS de Clean and Sober (en français Retour à la vie d’un homme déchu), que mon opinion sur Keaton changea radicalement. Produit par Ron Howard, ce film méconnu de Glenn Gordon Caron, sorti la même année que Beetlejuice, donnait à Keaton l’occasion d’interpréter un alcoolique désirant en finir avec cette dépendance. Sa performance éblouissante dans ce long métrage m’amènerait ensuite à suivre sa carrière d’un autre œil.

Le film d’Inárritu devrait prendre l’affiche en octobre prochain. Souhaitons que ce rôle permette à Keaton de revenir sur la sellette, car à 62 ans, et dieu sait qu’il ne les fait pas, il a encore de belles années de carrière devant lui. En attendant, si ce n’est déjà fait, je vous invite à découvrir cette fascinante bande-annonce de Birdman.