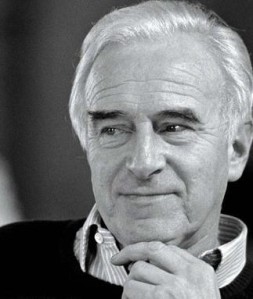

20 minutes ferme avec Albert Dupontel.

En janvier dernier, à Paris, à l’invitation d’UniFrance, j’ai eu l’occasion, durant vingt minutes, de m’entretenir avec le cinéaste et comédien Albert Dupontel sur place pour la promotion de son cinquième long métrage, 9 mois ferme. Le film prendra enfin l’affiche vendredi au Québec et raconte une histoire d’amour improbable et au départ forcée entre une juge et un jugé. Sandrine Kiberlain et Dupontel interprétant les deux rôles principaux.

Je connaissais l’œuvre de Dupontel depuis longtemps, me souvenant encore de l’avoir découvert en 1996, au Clap, dans Bernie, son premier film en tant que réalisateur. Depuis, j’ai pu admirer son travail d’acteur au fil des années, notamment dans Irréversible, Le Convoyeur et Un long dimanche de fiançailles. Albert Dupontel n’est pas le comédien le plus populaire, ou devrais-je dire célèbre, en France, ce qui ne l’empêche pas de mener une belle carrière sur deux fronts. Acteur recherché de cinéastes de tous horizons, de Becker à Blier, en passant par Klapisch et Deville, il est aussi devenu un réalisateur respecté, naviguant continuellement dans les eaux de la comédie burlesque et grinçante (Le Créateur, Enfermés dehors, Le Vilain). 9 mois ferme est possiblement sa comédie le plus aboutie jusqu’ici et de loin son plus grand succès public. 2 millions de personnes ont vu le film en France. Heureux comme pas deux, Dupontel lui-même s’en étonne encore. « Mon film n’est pas conçu pour obtenir un aussi grand succès. Pour moi, c’est un quiproquo. Je ne fais pas un cinéma populaire, mais un cinéma à tendance populaire. Quand je fais un film, c’est parce que j’ai quelque chose à raconter. Mais quand je le livre, il est plein de pâtisseries, de sucreries pour être comestible. Il n’est pas livré comme ça: je suis un auteur et je vous emmerde. Non! J’ai besoin des gens, de leur regard, de leur amour. »

Avoir en entrevue Albert Dupontel, c’est faire la rencontre d’un homme affable, brillant, d’une franchise qui déconcerte et d’une vivacité d’esprit qui déstabilise et peut presque provoquer des malaises. En ce sens, il rejoint l’image qu’il projette au cinéma, celle d’un acteur pouvant jouer des personnages attendrissants, mais qui se spécialise dans le «pétage de coche» et les dérapages excessifs. Bref, il a les allures d’un humaniste engagé qui pourrait devenir un tueur en série l’instant d’après. Lors d’un entretien, cela donne des moments assez révélateurs sur sa nature et sa vision des choses.

Par exemple, sur sa relation avec Sandrine Kiberlain sur le tournage de 9 mois ferme, il dira : « C’est un accident heureux. Je voulais tourner le film en anglais avec Emma Thompson. Finalement, je l’ai tourné en français. Je cherchais une petite brune agressive, tout le contraire de Sandrine, mais elle a amené une tendresse et une émotion très étonnantes. Mais ça n’a pas été simple. Elle était un peu dilettante, un peu désinvolte, donc les répétions étaient compliquées. Au début, y a un texte qui n’était pas su, ça a un peu crispé la relation. On a mis cartes sur table et elle s’est mise à travailler, et même pas mal. Il a fallu qu’elle entre dans l’énergie du plateau ».

Sur le registre identique de comédie sur lequel repose tous ses films il répond : « Si vous sous-entendez que je ne me renouvelle pas, j’assume. Je n’ai pas envie d’analyser, car analyser, c’est réduire. Je suis sur un prochain projet et je vois arriver mes grosses ficelles même si je fais tout pour les camoufler. Un esprit acerbe comme vous les verra assez vite ».

Souriant et concentré, il peut déstabiliser son interlocuteur en avouant au sujet de la promotion de ses films : « Ce que je déteste le plus, c’est la sortie, la promotion de mes films. C’est super trivial, il faut parler de soi, il faut être pédant, hypocrite, faux-cul, exactement ce que je suis depuis dix minutes avec vous. Pour faire des films, il faut faire appel à ses qualités et pour les sortir, faire appel à ses défauts ».

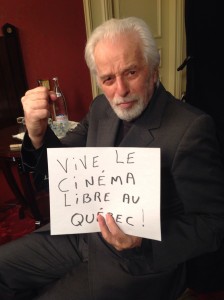

La franchise de ce passionné l’amène aussi à passer un message politique et culturel quand on aborde l’avenir du cinéma. « L’exception culturelle française devrait être la norme pour tous les pays européens. Ce n’est pas normal qu’il n’y ait plus de cinéma allemand, espagnol ou italien. Bizarrement, les dirigeants européens ont tendance à vouloir supprimer cette exception culturelle. Cette Vieille Europe a beaucoup de choses à raconter, elle est plus nuancée, plus tolérante, plus humaine que l’Amérique qui est vorace, cupide et avide. Ce n’est pas à un Québécois que je vais apprendre ça ».

Au bout du compte, Dupontel est le genre d’artiste attachant, brillant, engagé et déstabilisant à qui l’on souhaite une longue carrière, autant pour son talent, son honnêteté que pour sa roublardise.